Il codice genetico: la firma dell'unicità della vita

Un sistema naturale che sembra progettato da un team di informatici

Di che cosa sono fatti i geni?

Che i geni, intesi come “fattori ereditari”, risiedessero sui cromosomi fu chiaro già nei primissimi anni del 1900, prima ancora che fosse coniata la parola gene. E che i geni fossero oggetti fisici responsabili di specifiche reazioni biochimiche era un’idea che acquistò via via credibilità nei primi decenni del secolo.

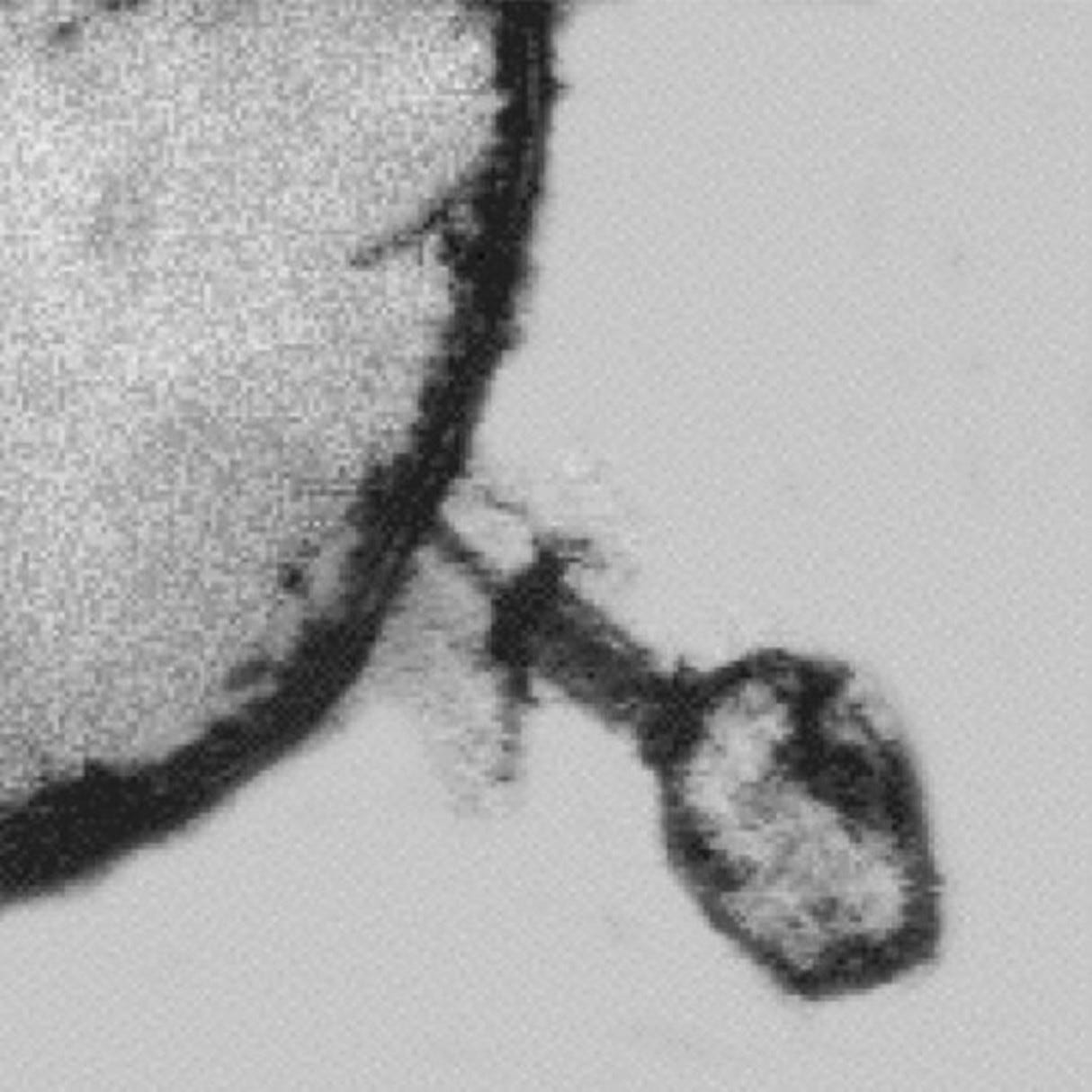

Tuttavia, non era chiaro quale fosse la loro natura chimica. I cromosomi (“corpi colorabili”) devono il loro nome al fatto che il DNA in essi contenuto si tinge intensamente di blu con certi coloranti. Ma il DNA è una molecola apparentemente semplice, composta da uno zucchero, un gruppo fosfato e quattro basi azotate. Sembrava impossibile che una molecola così elementare potesse contenere l'enorme complessità dell'informazione genetica. Inoltre, i cromosomi contengono molte proteine, le quali, con la loro grande variabilità strutturale, apparivano candidate più plausibili a essere il materiale ereditario.

La svolta epocale avvenne all'inizio degli anni '50. La dimostrazione sperimentale che il DNA, e non le proteine, fosse il materiale genetico, e la scoperta della sua struttura a doppia elica, furono un’illuminazione sbalorditiva. Nemmeno i più visionari scrittori di fantascienza avrebbero potuto immaginare un meccanismo così sofisticato alla base della vita. I geni non si rivelarono essere le molecole attive nella biochimica cellulare, ma i depositari dell'informazione necessaria per costruire quelle molecole. In altre parole:

I geni sono informazione pura

È vero, i geni sono anche materia biochimica – il DNA è fatto di carbonio, ossigeno, idrogeno, azoto e fosforo – ma la loro essenza biologica è l'informazione che contengono. Un'informazione codificata nella sequenza delle basi, utilizzata per costruire le proteine e altre macromolecole, che a loro volta determinano la struttura degli esseri viventi.

Ma come avviene il trasferimento di questa informazione dal DNA alle proteine? Le proteine sono catene di amminoacidi, collegati tra loro, di 20 tipi diversi. In qualche modo, una lunga sequenza di 4 basi diverse nel DNA determina una lunga sequenza di 20 diversi amminoacidi, con punti di inizio e fine appropriati, dato che le catene costitutive delle proteine sono composte mediamente da 200-300 amminoacidi.

Con quattro basi e venti amminoacidi da specificare, il codice doveva usare combinazioni di più basi. Ma quante? La prima scoperta fu che il codice genetico è letto in triplette di basi, chiamate codoni, senza interpunzioni e senza sovrapposizioni. Seguì poi la decifrazione completa del codice, che richiese una ventina d’anni fra il ‘55 e il ‘65: ogni amminoacido è specificato da uno o più codoni, un codone serve da segnale di inizio della codifica e tre codoni fungono da segnali di stop.

Il codice genetico non è altro che la corrispondenza fra i 64 possibili codoni e i 20 amminoacidi, qui identificati dalla loro abbreviazione convenzionale. Tecnicamente, il codice si riferisce ai codoni presenti sull’RNA, che differisce dal DNA per due dettagli: contiene lo zucchero ribosio invece del desossiribosio e la base uracile (U) invece della timina (T). Questo perché il meccanismo di decodifica richiede prima la copia del DNA in RNA e poi la traduzione dell’RNA in proteina (ma questa è un’altra storia).

L’universalità del codice

La decodifica del codice, ottenuta estraendo da cellule batteriche i componenti macromolecolari e facendoli funzionare in vitro, sollevò una domanda cruciale: il codice è lo stesso in tutti gli organismi? Gli esperimenti con estratti di cellule di mammifero confermarono che sequenze specifiche di RNA producevano le stesse sequenze amminoacidiche in tutti i sistemi testati.

La prova definitiva arrivò con l'ingegneria genetica negli anni ‘70: l'inserimento del gene umano dell'insulina nel genoma batterico di Escherichia coli portò alla produzione di insulina umana perfetta. Ciò dimostrò che il codice è interpretato allo stesso modo in organismi anche molto lontani evolutivamente.

Oggi sappiamo che esistono alcune eccezioni. I mitocondri, organelli cellulari dotati di un proprio genoma, e alcuni ciliati (protozoi), mostrano alcune variazioni, soprattutto nell’uso dei codoni di stop. Ma si tratta, appunto, di eccezioni locali, che confermano la regola: il codice genetico è universale.

Progenitore comune o convergenza evolutiva?

L’universalità del codice pone un interrogativo fondamentale. Se il codice fosse completamente arbitrario, nel senso che potrebbero esistere altri codici altrettanto efficienti, ciò indicherebbe che esso si sia stabilito una volta per tutte nel progenitore comune di tutti gli organismi viventi oggi. Se, invece, esistessero forti vincoli selettivi, tali da rendere questo codice nettamente più vantaggioso rispetto a codici alternativi, si potrebbe ipotizzare che la sua universalità sia il risultato di convergenza evolutiva, ovvero che organismi tra loro non imparentati abbiano indipendentemente “trovato” lo stesso codice.

L’orientamento attuale è che il codice sia sostanzialmente arbitrario, pur mostrando alcune caratteristiche adattative. Ad esempio:

Gli amminoacidi più comuni nelle proteine sono codificati da sei codoni, mentre quelli rari sono codificati da un unico codone.

Codoni simili spesso specificano amminoacidi con proprietà chimiche affini, riducendo l'impatto di mutazioni casuali.

Tuttavia, studi teorici hanno dimostrato che esistono migliaia di codici alternativi altrettanto funzionali, e il codice genetico attuale potrebbe essersi originato come una delle tante possibilità, influenzata da alcuni vincoli selettivi iniziali. Una volta affermatosi nel progenitore comune, sarebbe poi rimasto "congelato", perché qualsiasi modifica successiva sarebbe stata catastrofica per l’organismo.

L’universalità del codice genetico è una delle indicazioni più forti che tutta la vita sulla Terra discende da un antenato comune, un organismo primordiale che già utilizzava questo codice per tradurre le istruzioni genetiche in proteine. Un legame molecolare, scritto in quattro simboli che a gruppi di tre ne specificano altri venti, collega tutte le forme di vita conosciute.

Il codice genetico, quindi, non è solo uno strumento di traduzione dell’informazione biologica: è anche una firma molecolare della nostra discendenza condivisa. È la proprietà nascosta che unisce ogni organismo vivente, e racconta la storia di un’unica origine e di un lungo viaggio evolutivo iniziato più di tre miliardi di anni fa.